管理者给的反馈意见真是太棒了,明确、清楚、具建设性,语调带着关怀、同情、情感。员工也都听见、承认、了解了每一项批评意见。信息都接收到了,后续要采行的步骤也有了共识。原本可能气氛尴尬、令人痛苦的对话,结果却是令人感到同舟共济。这是最好的情境了。

遗憾的是,过了五十天,情况却没有重大改变。经历两周的自觉自省,还是回到原本的状态,就好像之前那次的坦诚交流从来没发生过一样。

听起来很熟悉吗?不难想见,为什么我们会花上许多时间心力,想给出更好的反馈意见、让情况真的有所不同,但可惜成效常常都不好。理由其实很明显:提出比较好的反馈意见,真正的目的不在于容易让对方接受或理解,而是要促成可衡量的改变。

反馈意见是一种工具,要用来达成某个目标。不管用多么迷人或有魅力的方式来传达意见,如果那些意见无法带来更好的结果,就算失败。像是面对已经过重到病态的患者,医师建议要节食、多运动,确实都非常重要,但除非病人真的减轻体重,否则并没有为任何人带来更好的结果。若只是让那些意见听来更有同理心或是更有说服力,都完全抓错了重点。

反馈意见内在的缺点,并不在于所用的媒介或内容,而在于所采用的衡量方法。给意见的时候,必须连结到清楚的指标、衡量方法及机制,可用来追踪所想要的或理想的改变。如果提出意见时,并没有同时提出一些方法,来监控是否有产生可衡量的变化,那么这种意见就没有太大意义,不过就是好心的忠告而已。换句话说,反馈意见要有效,就必须能有效地评量。

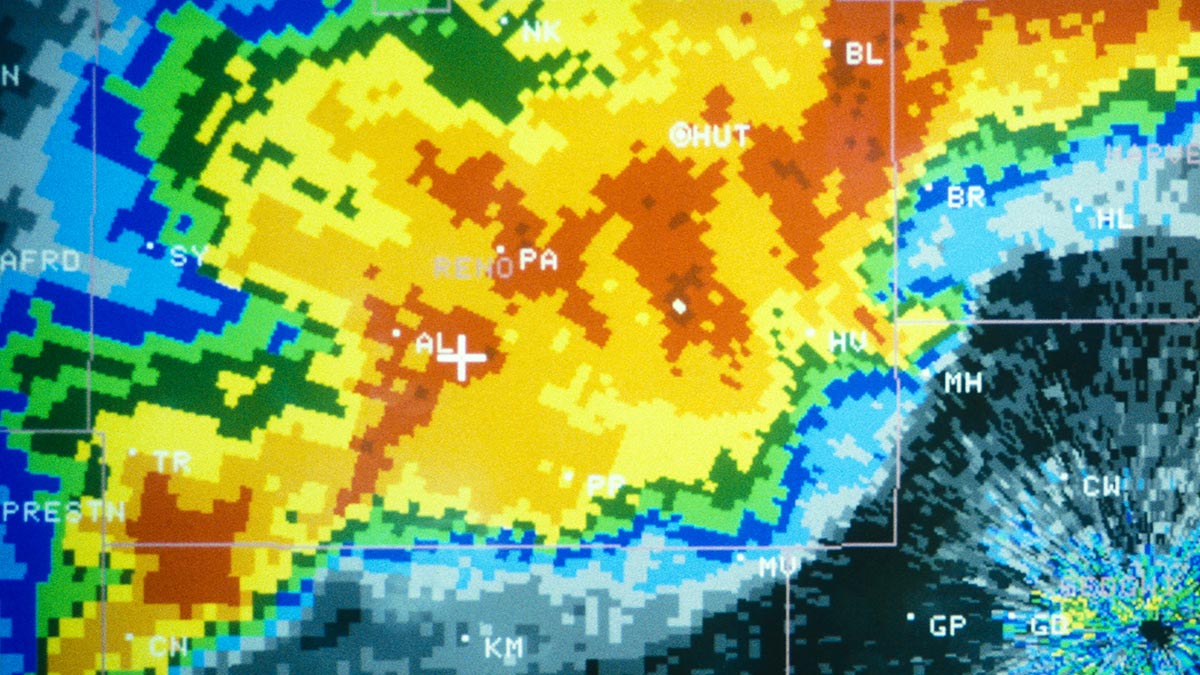

正因如此,想知道反馈意见在未来的可能样貌,要先了解「自我量化」(quantified self)的概念。我们现在愈来愈能以数字、视觉化的广泛方式来自我监控,这必然会改变工作上反馈意见的定义、产生方式以及提出方式。现在的自我量化工具,计算的是你消耗了多少卡路里、走了几步、花了多久时间;但在未来,就能够追踪上司、共事的人员、甚至是顾客和客户希望你在专业上有哪些改进。有了自我量化数据之后,就能得到认真严肃的反馈意见。(如此你才会知道这一切都是认真的。)

反馈意见的未来,就是自我量化的未来。而自我量化的未来,是反馈意见的未来。当然,关键而易起争议的挑战之一,就在于是否同意要这么做。虽然今天进行自行自我量化的人选择要这么做,但以后的人也同意这么做吗?

由管理者、同事或客户提供具建设性的批评意见,并不同于由专业人士提出批评意见,并由应用程序来监督你改善的进展,这两者很不一样。例如,Fitbit手环如果测量你走的步数,比起测你的语调、情绪及/或精神,前者较不会让人觉得那么排斥。

然而,把反馈意见结合追踪装置及效能监控器,这种做法似乎已成趋势,很难避免。同事和下属是否都觉得你的电子邮件和社交媒体信息写得太尖锐、令人不悦?IBM现在就提供「情绪分析服务」,能够追踪个人及工作上沟通内容的语调和情绪,于是有更可靠的方式「偷偷提醒你」,让你沟通时更和善、更温和。

安排时程和后续工作进度有困难吗?可以用程序来管理行事历和联络人列表,提醒你做到上司或同事想要的协调频率和可靠度。换句话说,对于反馈意见的遵从程度(或说确保程度),在未来会与每日绩效及流程所交织成的网络结合在一起。对于想要以这种方式改进自我的人,已经有相关软件可以使用,我把这种软件称为「提示软件」(promptware)。而在下一代的组织反馈意见里,采用「提示软件」也会是很合理的事。

有了这些科技和创新,建立当责文化也变得更实际、更透明了。确实,反馈意见应该要能确保人们负起改善的责任。这些让反馈意见更有效的应用程序,也该有自己的名称:acc,也就是设计时考量到当责(accountability)这个概念与精神的应用程序。只要公司重视「改善」(Kaizen,来自日文)的概念,也就是重视持续改善的过程,并愿意促成使反馈意见更有成效,就可让这些acc确保员工能够(自我)改进。至于未来的反馈意见,行动和数据都会比言语来得更响亮。