在当前的诸多领导力课程中,“决策”无一例外都是其中的重要构成部分。越来越多的领导者及组织也开始体认到,决策能力无论是对个人成功还是企业发展而言都至关重要。本文回顾、梳理了近代以来决策科学发展的三个阶段(理性的变革、非理性的逆袭及直觉判断)及一些里程碑式的决策工具,有助于企业及领导者更好地改善决策能力与水平。

理性的变革

在二战期间,统计学家和其他了解概率学的专业人士(数学家、物理学家和经济学家)在同盟国扮演了前所未有的决定性角色。他们运用运筹学分析手段改进制造业中的质量控制,让船只更安全地穿越大海,计算高射炮炮弹爆炸时会碎成多少弹片,并破译德军密码。

战后人们热切希望这种逻辑严密的统计学方法可以应用到其他领域,著名的核战略思想“互相保证毁灭”便是这份热望的产物之一。另一个产物则是决策分析,其基本步骤可简要归纳为:一、阐述问题;二、列出可行的行动步骤;三、系统地评估每个选项。此种分析早有先例,早在18世纪70年代,本杰明·富兰克林就已运用“合乎道德或审慎的代数学”对选项进行比较、做出决策这一主题撰写了文章。直到20世纪50年代,学界仍积极致力于发展一套标准的选项权衡法,前景犹未可知。

“互相保证毁灭”这一术语的创始人、数学家约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)以“期望效用”理论将当时的研究迅速推入决策领域。1944年,他与经济学家奥斯卡·摩根斯坦(Oskar Morgenstern)合作撰写的重要著作《博弈论与经济行为》(Theory of Gamesand Economic Behavior)第一章便概述了期望效用是想象事件与概率相结合的产物。期望结果效用值乘以该结果发生的概率,与自然发生所能得到的利益效用值及其概率乘积相比,便可得出期望效用值以指导决策。

实际运用起来当然不会这么简单。冯·诺依曼分析围绕的中心是扑克博弈,其潜在利益容易量化处理,而生活中的决策比扑克更难量化。还有概率,事态若不分明,怎会知道具体概率?

最好的答案是,没有正确答案,每个人都要自己掂量着赌一把,不过有一种方法可依据新信息对概率进行修正,那就是贝叶斯统计法(Bayesian statistics)——此法由英国教士托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)创始,大部分内容由法国数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)完善。20世纪30年代以来,这种长期停滞不前的方法在后继学者手中全新升级,重新焕发生机。为行文简洁起见,这里只介绍后继学者中的一位:统计学教授伦纳德·萨维奇(Leonard Jimmie Savage),1954年出版《统计学基础》(The Foundations of Statistics),阐述了获得新信息时修正概率预测的规则。

这种思路的一个早期产物是1952年由萨维奇在芝加哥大学教过的学生哈利·马科维茨(Harry Markowitz)提出的投资组合选择理论,至今仍有影响力。该理论建议选购股票者评估股票时,将一只股票的期望收入和自己估算错误的可能性同时纳入考虑。马科维茨因这一理论在1990年获得诺贝尔奖。

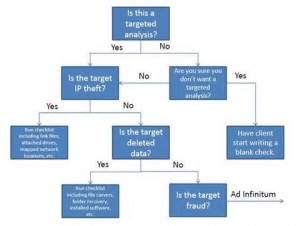

广阔的决策分析领域于1957年开始聚合,当时数学家霍华德·雷法(Howard Raiffa)应哈佛商学院和统计学系联合聘任来到哈佛。他很快发现自己在给商学院学生上统计学课时,与他合作的是罗伯特·施莱弗(Robert Schlaifer),这位古典研究学者具备快速学习能力,战后在哈佛商学院应邀教授过多门不同学科。他们两人推断出,标准数据回归分析和用于判定假设检验结果的P值不足为未来的商业领导者所用,于是采用了一种贝叶斯分析方法。不久,他们在课堂上讲授的内容便从统计学转移到了决策。雷法的“决策树”(decision tree)使学生得以计算他们各自适用的不同途径的期望价值,后来成为了哈佛商学院的重要课程内容,其他一些商学院也竞相模仿。

不过,“决策分析”这个名称是由麻省理工学院电气工程师罗纳德·霍华德(Ronald Howard)提出的。霍华德是统计处理方面的专家,在麻省理工学院战时研究中曾与数名顶尖学者共事,并在剑桥大学与雷法相遇。1964-1965学年访问斯坦福大学时,霍华德受命将新的决策理论应用于通用电气核电总部计划在圣何塞建造的核电厂。他将期望效用理论和贝叶斯统计法与计算机建模和工程技术结合起来形成了一门学科,自己起名叫决策分析,一些追随者则称之为“西海岸决策分析”,与雷法的流派相区分。在去年举办的决策分析50周年庆典上,霍华德和雷法被尊为该领域的两位奠基人。

非理性的逆袭

冯·诺依曼和摩根斯坦的期望效用理论框架一经提出,经济学家便将之视为理性行为模型和对人类决策实际过程的描述。“经济人”应当是理性生物,既然如今的理性概念内涵包括以某种一致的方法评估概率,那么经济人也应该做到这一点。若有人认为这个要求不太现实,萨维奇和经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)于1948年撰文提出一个恰当的类比:资深台球选手不懂得计算台球碰撞反弹的数学公式,却同样能“击球落袋,仿佛熟知那些公式”。

令人惊讶的是,经济学家就此把这个问题搁置了30多年。他们并非认为每个人都能精准地计算出概率,而是单纯相信自由市场中普遍存在理性行为。

如此一来,人们是否真的按照冯诺依曼和萨维奇提出的方式做决策这个问题就留给了心理学家。这方面的先驱者是沃德·爱德华兹(Ward Edwards),他从哈佛统计学教授处学到了期望效用理论和贝叶斯分析法,并在1954年撰写了题为《决策理论》的独创性论文发表于某心理学期刊。然而他的观点并未立即得到同行赏识。由于过度关注决策研究,爱德华兹失去了自己的第一份工作,被约翰·霍普金斯大学辞退。在某空军人才研究中心干了一段时间后,他进入了密歇根大学,这儿正在迅速发展成为数学心理学研究的中心。没过多久,他就把吉米·萨维奇吸引到了密歇根大学所在的安阿伯市,开始设计实验,评估人们的概率判断在何种程度上符合萨维奇提出的原理。

爱德华兹设计的典型实验是:向被试者展示两包扑克筹码,一包有700个红色筹码和300个蓝色筹码,另一包正相反。让被试者随机抽取一包,拿出几个筹码,根据所得筹码的颜色比例,估算自己抽到了红多蓝少包或红少蓝多包的概率。

比如说,你拿到了8个红色筹码和4个蓝色筹码,那么你抽到红多蓝少包的概率有多大?多数人的回答在70%至80%间。根据贝叶斯定理,这个概率其实高达97%。还有,被试者概率估算中的变化“规则有序”,方向正确,因此爱德华兹于1968年得出结论:人们“处理信息时倾向保守”,并不完全符合决策分析规则中的理性判断,但足以应对大部分状况。

1969年,耶路撒冷希伯来大学的丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)邀请自己的同事、爱德华兹在密歇根大学的同学阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)就心理学研究的实践应用召开毕业生研讨会。特沃斯基向学生们介绍了爱德华兹的实验和结论。此前从未关注过决策研究的卡尼曼认为爱德华兹在评估人的信息处理能力时过于慷慨,很快就说服特沃斯基与他合作进行一个研究项目。他们两人在某次大会上对数学心理学家同行们做了测验,以此为开端又做了一系列实验,表明人们估算概率、做出决策的方式与决策分析理论大相径庭。

“在未知情况下做预测和判断时,人们不会依照概率运算和预测统计学理论行事,”他们在1973年写道,“而是依赖有限的直觉判断(heuristics),有时可以做出理性判断,有时则会造成重大错误。”

直觉判断属于经验法则——单凭经验做判断的决策捷径。卡尼曼和特沃斯基并不认为依赖直觉判断一定是错的,但他们的研究集中在直觉判断导致误判的方面。他们和他们的拥护者在几年里收集了许许多多误判案例,如可得性启发、禀赋效应等等。

以学术动向而言,卡尼曼和特沃斯基取得了辉煌的成就。他们不仅在心理学领域吸引了大批拥趸,还启迪了年轻的经济学家理查德·塞勒(Richard Thaler),在塞勒和众人的帮助下,成就了决策领域继冯·诺依曼之后跨学科学者产生的最重大影响。2002年,卡尼曼赢得诺贝尔经济学奖,特沃斯基已于1996年去世,无法分享这份荣誉。时至今日,关于人类违反理性规则方式的研究依然是多个领域学者关注的热门内容。

然而,如何做出更好的决策,这个问题的答案却越发不明确。第一代决策分析者如霍华德·雷法和沃德·爱德华兹承认卡尼曼和特沃斯基指出的缺陷,但他们认为后者的实验关注点错置,导向了一种将人类视为“认知残疾者”(cognitive cripple)的宿命论观点。一些直觉判断学者也同意这个观点。“偏见那部分的吸引力太强,完全压过了直觉判断的部分,”曾在卡尼曼和特沃斯基的实验中担任研究助理、长期任教于卡内基·梅隆大学的巴鲁克·菲施霍夫(Baruch Fischhoff)表示,“我与阿莫斯共事时,常常为自己的工作表明了人类选择是非理性的而感到畏怯。”卡尼曼本人也在《思考,快与慢》中写道:“事实上我们的实验只表明了‘理性行为者模型’未能完全描述人类行为。”于是又有新的一批研究学者开始钻研人类大脑的快捷方法是否全然非理性。

直觉判断的作用

直觉判断这一概念并不新奇。原为政治学家、后来成为全能型社会科学家的1978年诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon),早在20世纪50年代就开始将“直觉判断”一词用于正面意义。他的主张是,决策者鲜有时间心力跟进决策分析师提出的优化过程,因此他们“满足”于快捷方法,采纳满意程度最高的决策,而不会一直寻找最优决策。

西蒙提出的“有限理性”常被视为卡尼曼和特沃斯基理论的前身,但两者在意图上有所不同。两者都描述了人们做决策时与理性模型的差距,但西蒙质疑“理性”模型并非最佳。到了20世纪80年代,开始有其他学者参与争论。

这些学者中最激进的是德国心理学教授格尔德·盖格瑞泽(Gerd Gigerenzer),他读过统计学博士学位。20世纪80年代早期,他在德国比勒费尔德市跨学科研究中心与哲学家、历史学家们合作研究概率论在17至19世纪间的兴起,这一年的经历改变了他的一生。他们的研究成果之一是《机会帝国》(The Empire of Chance),这部大受好评的著作由盖格瑞泽和其他五位学者撰写——为了照应书的主题,作者排序是抽签决定的,所以盖格瑞泽的名字写在了最前。另一项成果则是盖格瑞泽心中逐渐浮现的一个念头:备受决策分析师青睐的贝叶斯分析法无可非议,但除此之外还有其他方法可用于分析概率。

据盖格瑞泽说,他在开始阅读卡尼曼和特沃斯基著作时“视角与大部分读者不同”。他先是怀疑部分结论。在某些情况下,对问题结构进行微调,便有可能去除显而易见的认知错觉。例如,盖格瑞泽和几位合著者发现,如果数据以自然比例(每1000个里有10个)代替百分比(1%)给出,医生与患者正确评估疾病风险的几率就大大提升。

盖格瑞泽并未满足于此。1989-1990学年他任职于斯坦福行为科学高等研究中心期间,曾在斯坦福大学(这里早已是特沃斯基的学术之家)和加州大学伯克利分校(卡尼曼在这里任教)发表演讲,猛烈抨击“直觉判断”研究项目。他表示,卡尼曼、特沃斯基及其追随者所做的不过是收集违反贝叶斯决策分析模型的案例,但贝叶斯模型本身就有瑕疵,或至少不完整。据盖格瑞泽说,卡尼曼起初是鼓励论争的,但最终厌倦了这种气势汹汹的挑战。这场讨论随后以文字形式发表于学术刊物,卡尼曼的倦意跃然纸上。

盖格瑞泽认为,我们不该一味觉得直觉判断、直觉、仓促判断等等这些人类决策方法比决策分析师基于概率的判定方法低级,而对其全盘否定。这个观点并非他一人独有:在某种程度上,就连卡尼曼也这样认为。卡尼曼找到了一位更温和的讨论对象:心理学家、决策顾问加里·克莱因(Gary Klein)。克莱因是马尔科姆·格拉德韦尔的著作《灵光一闪》中推介的学者之一,他研究消防员、军人和飞行员等人如何发展专业技能,将这一过程视为自然而然地形成印象,而非决策分析师模型。他与卡尼曼一同进行直觉部分的研究,并得出结论——用克莱因的话说,“可预测的情境中有学习机会,方能获得可靠的直觉”。

直觉判断胜过决策分析的时候就这么少?盖格瑞泽说,不。而且过去几年发生的事(主要是全球金融危机)似乎印证了他的观点。他提出,如果不确定因素太多,“为了保持稳健,就不得不简化。无法再优化了。”换言之,与其用不准确的概率进行决策分析,不如依循经验法则。关于这点,盖格瑞泽最爱用的例子就是,决策分析近亲“现代投资组合理论”创始人哈里·马科维茨(Harry Markowitz)一次失言说出自己在选择退休账户资金时只是把钱分成N等份,分别存入N个备选账户,给每个账户的分配额都是1/N。随后的研究显示,“1/N”直觉判断法效果不错。

决策领域的现状

如今,卡尼曼和特沃斯基的直觉判断派在学术界和普通民众心目中都占上风。这种方法优点众多,且非常适合用来获取有趣的新实验结果,对想要获得教职的年轻教授大有帮助。还有,记者喜欢拿直觉判断做文章。

不过,决策分析也并未淡出。1997年,哈佛商学院撤销了决策分析必修课,但部分原因是很多学生已经掌握了决策树等核心知识。而作为一门高等研究学科,决策分析相关研究只局限于零星几所大学:南加州大学、杜克大学、得克萨斯农工大学和罗恩·霍华德(Ron Howard)执教的斯坦福大学。其运用集中在工业,如油气、医药,这些行业的管理者必须做出长远投资的重大决策,用于决策的数据基本可靠。雪佛龙公司(Chevron)几乎确凿无疑是决策分析最热情的拥趸,员工团队里有250名决策分析师。决策分析还在计算机科学和其他有着定量特质的领域获得了重视,内特·西尔弗(Nate Silver)借以成名的总统大选预测正是应用了贝叶斯分析法。

认为优化理性决策并非上佳良策的论者比比皆是。盖格瑞泽在德国柏林的马克斯·普朗克人类发展研究所有一个庞大的研究团队。克莱因及其同盟——主要来自工业和政府界而非学术界——定期聚会参加自然决策会议。不担任决策分析师的决策学者多半隶属判断与决策学会这一跨学科组织,该组织中主流是直觉判断。“我们跟他们仍然界限分明,我们是卡尼曼-特沃斯基学派,剩下的是戈尔德的拥护者和同僚。”曾是戈尔德·盖格瑞泽学生、如今供职微软研究部门的丹·戈尔茨坦(Dan Goldstein)说:“支持卡尼曼和特沃斯基的人占九成。”而学会指定的下届会长又是戈尔茨坦——与导师盖格瑞泽相比,他的为人要和气圆滑得多。

在实践性的决策咨询领域,这两个学派不像在学术界那样泾渭分明。由哈佛学者马克斯·巴泽曼(Max Bazerman)编写、加州大学伯克利分校的唐穆尔(Don Moore)参与修订后续版本的顶尖商学院管理学书籍及教材《管理决策中的判断》用大篇幅阐述直觉判断,但推崇的是决策分析师霍华德·雷法,结尾的建议第一条就是“运用决策分析方法”。这种写法并非自相矛盾,卡尼曼和特沃斯基的研究项目最初出发点就是以决策分析为最佳方法。但遵循这一传统的研究者试图纠正人们的决策错误时,同样发现自己也转向了直觉判断。

直觉判断研究最著名的一个产物是理查德·塞勒和什洛莫·伯纳兹(Shlomo Benartzi)的“为明日储蓄更多”项目,承诺在工资上涨时自动提升养老金份额,利用直觉判断使工人被问及希望多少工资存为退休金时不必为难,大大提升了储蓄数额。最近一项面向多米尼加共和国小企业家的实地研究发现,直接教他们把业务用和个人用的钱包分开,每月只允许一次把一个钱包的钱放到另一个钱包,这样做的效果大大优于传统理财教育。“难的是弄明白直觉判断在何处适用、在何处无用甚至有害,”该项目研究员之一、麻省理工学院经济学家安托瓦妮特·肖尔说,“至少从我看到的来讲,我们尚未能够准确判定直觉判断起作用的领域边界。”

这个问题是盖格瑞泽和同僚们最近的主要研究项目——盖格瑞泽称之为“生态理性”。他们提出,若环境中不确定性高、潜在选项多或样本容量小,直觉判断就可能胜过更具分析性的决策方法。这个生态分类法或许不怎么样,不过,明智决策由多种理性模型、误差规避和直觉判断一同组成的观点渐渐成型。

其他重要的发展正在显露。随着神经科学的进步,科学家若能深入了解人脑做选择时的机理,决策方程也许会随之改变,但现在谈这个为时尚早。决策正逐渐交由电脑处理,电脑信息处理过程中的局限和偏见又不同于人类。但约翰·冯·诺依曼和赫伯特·西蒙都是人工智能领域的先驱,这个领域糅合了冯·诺依曼的决策分析方法与西蒙的直觉判断法,迄今尚未给出孰优孰劣的定论。

管理者如何更好地做决策?

在了解了决策科学的发展历史之后,我们要问的问题是:管理者思考决策的正确方式究竟是什么?这里有几个简单的答案:

1. 对于需要投入大量成本、有合理可靠数据参考的重大抉择如是否修建炼油厂、是否去读昂贵的研究生院、是否接受某项治疗,决策分析法能发挥巨大价值。在谈判和 群体决策中,决策分析法也很有用。有人运用此法数年,称自己能熟练地用它进行快速判断。哈佛经济学家理查德·泽克豪泽(Richard Zeckhauser)在决定要往哈佛广场的停车计费表里投多少钱之前迅速在头脑中做了一遍决策树。“有时候是挺烦的,”他承认,“不过你会越来越熟练。”

2. 冲进火场的消防员根本没有时间做决策树,但如果经验足够丰富,就往往能依靠直觉做出最佳判断。与之相似,其他许多领域亦可经由多年实践培养直觉——至少1 万小时的刻意训练才能成就真正的专业技能,这是心理学家安德斯·埃里克松(K. Anders Ericsson)著名的预测。适用这条规则的领域通常较为稳定,例如网球、小提琴乃至火灾都不会突然彻底变得让过往经验统统失效。

3.管理学领域则不然。管理中既有重复的、适于结合经验直觉加以应对的老局面,也有用不上直觉的新局面。管理既牵涉到可以计算风险和潜在收益的项目,又涉及可能被计算误导的开创性举措。这些最需要的也许是综合运用多种决策策略。

直觉判断研究值得称道的一点是,即使不会告诉你该做什么决定,至少能警示你避开明显错误的思路。如果对禀赋效应的意识让你不再坚持某种已现颓势的商业路线,转而投资新业务,那你可能会看到起色。

许多成功的领导者都有个小特点:对自己的决策或胜算过于自信——这是决策错误榜中名列前茅的一条。在商业及企业管理界的最前沿,好的决策看上去可能有点儿像《星际迷航》中柯克船长和斯波克先生之间的关系:斯波克喋喋不休地分析胜算,柯克满怀自信地乱闯,斯波克依然在他身边。